Weltraumteleskop Euclid liefert erste wissenschaftliche Bilder

Astronomen der deutschen Forschungsinstitute sind begeistert und können die ersten Ergebnisse kaum erwarten.

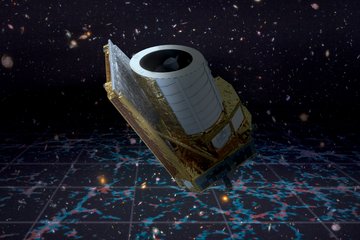

Euclid, das neueste Weltraumteleskop der ESA mit starker deutscher Beteiligung, hat heute seine ersten Farbfotos aus dem Weltall veröffentlicht. Noch nie zuvor konnte ein Teleskop so scharfe astronomische Bilder über einen so großen Himmelsbereich anfertigen und gleichzeitig so tief ins entfernte Universum blicken. Die fünf Bilder zeigen Euclids volles Potenzial. Sie verdeutlichen, dass das Teleskop bereit ist, die umfangreichste 3D-Karte des Universums zu erstellen, um einige seiner dunklen Geheimnisse aufzudecken. Die deutschen Mitglieder des Euclid-Konsortiums sind an vorderster Linie an den Forschungen beteiligt und steuern zentrale technische Komponenten und logistische Dienstleistungen bei.

HINWEIS! Das Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung unterliegt einer Sperrfrist der ESA bis zum 7. November 2023, 14:15 Uhr MEZ. Um bereits vor dem Ablauf der Sperrfrist Zugriff auf die Bilder zu bekommen, können sich Medienschaffende hier registrieren.

Dieser unglaubliche Schnappschuss von Euclid ist ein großer Fortschritt für die Astronomie. Das Bild zeigt 1000 Galaxien, die zum Perseus-Haufen gehören, und mehr als 100 000 weitere Galaxien in großer Entfernung im Hintergrund.

Viele dieser schwachen Galaxien waren bisher nicht zu sehen. Einige von ihnen sind so weit entfernt, dass ihr Licht 10 Milliarden Jahre gebraucht hat, um uns zu erreichen. Durch die Kartierung der Verteilung und Form dieser Galaxien können Kosmologen mehr darüber herausfinden, wie die Dunkle Materie das Universum, das wir heute sehen, geformt hat.

Es ist das erste Mal, dass wir mit einem so großen Bild so viele Perseus-Galaxien in einem so hohen Detailgrad erfassen konnten. Perseus ist eine der massereichsten Strukturen im Universum, die „nur“ 240 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Galaxienhaufen wie Perseus konnten sich nur dann bilden, wenn es im Universum Dunkle Materie gibt.

Euclids wichtigste Aufgabe ist, die detaillierteste 3D-Kartierung des dunklen Universums vorzunehmen, die es je gab. Dieses spezielle Teleskop hilft dabei herauszufinden, wie Dunkle Materie und Dunkle Energie unser Universum so aussehen lassen, wie es heute der Fall ist. 95 % unseres Kosmos scheint aus diesen mysteriösen „dunklen“ Zutaten zu bestehen. Während die Dunkle Materie die Gravitationswirkung zwischen und innerhalb von Galaxien bestimmt und zunächst für eine Abbremsung der Ausdehnung des Weltalls sorgte, ist die Dunkle Energie für die derzeitige beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich. Allerdings verstehen wir noch nicht, woraus sie bestehen, da ihre Anwesenheit nur sehr subtile Veränderungen im Aussehen und in den Bewegungen der Objekte verursacht, die wir sehen können.

Im Laufe seines Betriebs wird Euclid Milliarden von Galaxien abbilden und den unsichtbaren Einfluss der Dunklen Materie und der Dunklen Energie auf sie sichtbar machen. Daher ist es nur passend, dass eine der ersten Galaxien, die Euclid beobachtet hat, den Spitznamen „Verborgene Galaxie“ trägt und auch als IC 342 oder Caldwell 5 bekannt ist. Dank seines Infrarotblicks hat Euclid bereits wichtige Informationen über die Sterne in dieser Galaxie, die unserer Milchstraße sehr ähnlich ist, gewonnen.

Um den „dunklen“ Einfluss auf das sichtbare Universum aufzuspüren, wird Euclid mit seinen beiden Instrumenten VIS (Visible Instrument) und NISP (Nah-Infrarot Spektrograf und Photometer) in den nächsten sechs Jahren die Formen, Entfernungen und Bewegungen von Milliarden von Galaxien bis zu 10 Milliarden Lichtjahre entfernt beobachten. Dadurch wird es die umfangreichste kosmische 3D-Karte erstellen, die jemals angefertigt wurde. Als Beispiel für solche Beobachtungen steht das neue Bild des Perseus-Galaxienhaufens, das im Rahmen des Early Release Objects-Programm (ERO) aufgenommen und nun veröffentlicht wurde.

Dazu erläutert Matthias Kluge, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München: „Mit Euclids riesigem Bildfeld und seiner hohen Empfindlichkeit lassen sich die Galaxien im Perseus-Galaxienhaufen bis an ihre äußersten und leuchtschwächsten Regionen vermessen. Zusammen mit den zahlreichen Kugelsternhaufen, die wir in den gestochen scharfen Bildern entdecken, gewinnen wir damit neue Erkenntnisse über die späten Stadien der Galaxienentwicklung, wenn Galaxien miteinander kollidieren und verschmelzen.“

Um eine 3D-Karte des Universums zu erstellen, wird Euclid das Licht von Galaxien in einem Umkreis von 10 Milliarden Lichtjahren beobachten. Die meisten Galaxien in der Frühzeit des Universums sehen nicht wie die typische, ordentliche Spiralgalaxie aus, sondern sind unregelmäßig und klein. Sie sind die Bausteine für größere Galaxien wie die unsere, und einige von ihnen können wir immer noch relativ nahe bei uns finden. Diese erste irreguläre Zwerggalaxie, die Euclid beobachtete, heißt NGC 6822 und befindet sich in unmittelbarer Nähe, nur 1,6 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

An der LMU beteiligt sich Koshy George aktiv an der detaillierten Auswertung von Spiralgalaxien, die im Rahmen des ERO-Programms beobachtet werden. Er bemerkt: „Die frühen Daten von Euclid sind atemberaubend! Mit dem großen Gesichtsfeld, der Klarheit und der Empfindlichkeit der VIS- und NISP-Instrumente können wir viele neue Details um die Galaxien herum über einen weiteren Bereich entdecken, als es bisher möglich war.“ Joe Mohr (LMU) hat zudem als deutscher Vertreter im Euclid-Wissenschaftsteam an der Definition des ERO-Programms und der Auswahl der Objekte mitgewirkt.

Euclids erster Blick auf den Kosmos ist nicht nur schön, sondern auch von großem Wert für die Wissenschaft. Erstens zeigt er, dass das Euclid-Teleskop und die Instrumente extrem gut funktionieren und dass die Astronomen Euclid nutzen können, um die Verteilung der Materie im Universum und seine Entwicklung auf den größten Entfernungen zu untersuchen. Zweitens enthält jedes einzelne Bild eine Fülle von neuen Informationen über das nahe Universum. Auf diese Weise führen uns diese Bilder über den Bereich der Dunklen Materie und der Dunklen Energie hinaus und zeigen, wie Euclid eine Fundgrube für Erkenntnisse über die Physik einzelner Sterne, der Milchstraße und andere Galaxien schaffen wird.

Dieses funkelnde Bild zeigt Euclids Blick auf einen Kugelsternhaufen namens NGC 6397. Es handelt sich um den der Erde am zweitnächsten gelegenen Kugelsternhaufen in einer Entfernung von etwa 7800 Lichtjahren. Kugelsternhaufen sind Ansammlungen von Hunderttausenden von Sternen, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Kein anderes Teleskop als Euclid ist derzeit in der Lage, einen ganzen Kugelsternhaufen in einer einzigen Beobachtung zu erfassen und gleichzeitig so viele Sterne in dem Haufen zu unterscheiden. Diese schwachen Sterne verraten uns etwas über die Geschichte der Milchstraße und darüber, wo sich die dunkle Materie befindet.

Was Euclids Sicht auf das Universum besonders macht, ist seine Fähigkeit, in nur einem Durchgang ein bemerkenswert scharfes sichtbares und Infrarotbild über einen großen Teil des Himmels zu erstellen. Dazu sagt Maximilian Fabricius (MPE, LMU): „Euclid wird am Ende seiner Mission 14 000 Quadratgrad beobachtet haben – 35 Prozent des Gesamthimmels. Das Teleskop wird dabei enorme Datenmengen sammeln und um Größenordnungen mehr Objekte finden als bisher möglich.“ In Kombination mit Bilddaten von bodengebundenen Teleskopen wird der größte und präziseste Multiwellenlängenkatalog der extragalaktischen Astronomie entstehen.

Sie wären aber ohne eine präzise Kalibrierung der Daten nicht möglich. Hierzu werden die Einflüsse des Teleskops mit seinen Instrumenten sowie der harschen Umgebung des Alls genau ermittelt und bei der Optimierung der Daten und Bilder berücksichtigt. Das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg verantwortet diese Aufgabe für das NISP-Instrument. Die Kalibrierung vermittelt zwischen Idealvorstellung des Teleskopsystems und realer Technik. Das heißt auch, die vorab im Labor ermittelten Eigenschaften während des Betriebs zu optimieren. „Das Instrument ist wie es ist“, sagt Knud Jahnke, Instrumentenwissenschaftler am MPIA. „Mit dem gestarteten System kann man schon einen recht schönen Himmel fotografieren, aber die Wissenschaft steckt oft im Detail. Um wirklich Kosmologie zu machen, also bessere Bilder zu erhalten als es je vom Boden aus möglich gewesen wäre, reicht es nicht.“

Euclid zeigt uns eine spektakuläre Panorama- und Detailaufnahme des Pferdekopfnebels, der auch als Barnard 33 bekannt ist und zum Sternbild Orion gehört. Mit Euclids neuer Beobachtung dieser stellaren Kinderstube hoffen die Forschenden, viele lichtschwache und bisher ungesehene Planeten mit Jupitermasse in ihren ersten Lebensjahren sowie junge braune Zwerge und Baby-Sterne zu finden.

„Mit den ersten wissenschaftlichen Bildern und der hervorragenden Bildqualität, vor allem auch unseres Instruments NISP, sind wir froh und stolz zu diesen tollen Ergebnissen beigetragen zu haben“, sagt Frank Grupp (MPE, LMU), unter dessen Leitung am MPE die Optik des NISP-Instruments entwickelt und gebaut wurde. Euclid enthält die größten optischen Linsen, die jemals für eine wissenschaftliche Weltraummission entwickelt wurden. Grupp fügt hinzu: „Wir danken hier vor allem auch der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn für ihre kontinuierliche Unterstützung in allen Projektphasen.“

Nun gilt es, in den kommenden Monaten und Jahren die Fülle von Daten auszuwerten, was schließlich in einer stattlichen Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen münden wird. Zudem werden Euclids Ergebnisse weitere Nachfolgebeobachtungen mit anderen Teleskopen nach sich ziehen, um die Kenntnisse über die einzelnen Objekte zu vervollständigen.

Hintergrundinformationen

Euclid ist eine Weltraummission der Europäischen Weltraumagentur (ESA) mit Beiträgen der National Aeronautics and Space Administration (NASA). Im „Cosmic Vision“-Programm der ESA ist es die zweite M-Klasse-Mission.

VIS und NISP wurden von einem Konsortium aus Wissenschaftlern und Ingenieurinnen aus 17 Ländern entwickelt und gebaut, viele aus Europa, aber auch aus den USA, Kanada und Japan. Aus Deutschland beteiligen sich das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching, die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München, die Universität Bonn (UB), die Ruhr-Universität Bochum (RUB) sowie die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn.

Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR koordiniert die deutschen ESA-Beiträge und stellt darüber hinaus aus dem Nationalen Raumfahrtprogramm Fördermittel in Höhe von 60 Millionen Euro für die beteiligten deutschen Forschungsinstitute zur Verfügung.

Deutschland ist mit rund 21 Prozent der größte Beitragszahler im ESA-Wissenschaftsprogramm.