exoALMA zeigt detailreiche Strukturen in den Geburtsstätten von Planeten

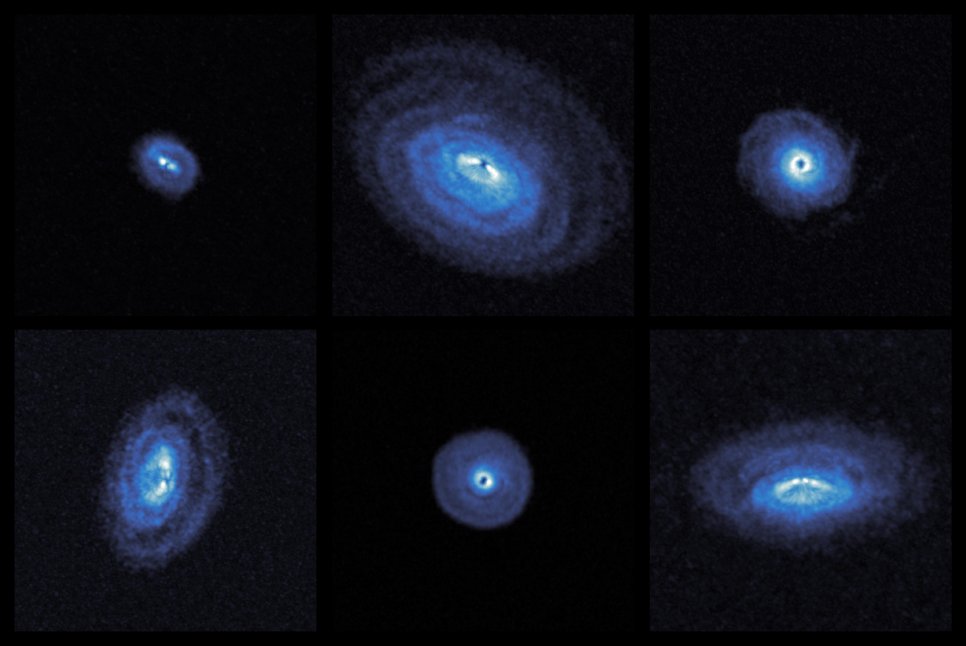

Die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen des exoALMA-Projekts werfen einen konkurrenzlos detailreichen Blick auf die Geburtsstätten von Planeten bei jungen Sternen. Im Rahmen des Projekts wurden 15 solcher protoplanetaren Scheiben untersucht. Die mit dem ALMA-Observatorium durchgeführten Beobachtungen, für die extra neue Auswertungstechniken entwickelt wurden, zeigen die reichhaltige dreidimensionale Struktur jener Scheiben aus Gas und Staub.

Auf der Suche nach Planeten, die sich in Scheiben aus Gas und Staub bilden, hat eine Gruppe Astronom*innen, an der auch Forscher*innen des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) beteiligt sind, solche protoplanetaren Scheiben so genau beobachtet wie noch nie zuvor. Die Beobachtungen sind Teil des Gemeinschaftsprojekts exoALMA am ALMA-Observatorium (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in Chile. Die Ergebnisse wurden jetzt in 17 Forschungsartikeln in einer Sonderausgabe der Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Das ist ein wichtiger Meilenstein für ein Projekt, das die Entwicklung neuer Beobachtungstechniken, die bislang detailliertesten Submillimeter-Beobachtungen von Planetenentstehungsorten und gründliche Analysen umfasst, die die Beobachtungen mit der Physik der Planetenentstehung verknüpfen.

Bei exoALMA handelt es sich um ein so genanntes „large program“ für ALMA: ein Beobachtungs-Großprojekt. Um die benötigte Beobachtungszeit bewilligt zu bekommen, müssen Projekte dieser Art nachweisen, dass sich mit ihnen große Fortschritte oder sogar Durchbrüche im gewählten Teilbereich der Astronomie erreichen lassen. Das exoALMA-Team vereint das Fachwissen von vierzig Astronomen aus verschiedenen Einrichtungen aus verschiedenen Ländern. Um die nötige Beobachtungsgenauigkeit zu erreichen, waren die Astronom*innen gezwungen, die Grenzen der Beobachtungstechniken zu erweitern: „Die neuen Ansätze, die wir entwickelt haben, um diese Daten und Bilder zu gewinnen, sind so, als würde man eine Lesebrille gegen einen Hochleistungs-Feldstecher eintauschen – sie zeigen die Details in diesen Systemen, in denen derzeit neue Planeten entstehen, um Klassen besser als zuvor“, sagt Richard Teague vom MIT, Koordinator (PI) des exoALMA-Projekts (und ehemaliger Doktorand am Max-Planck-Institut für Astronomie).

Neue Einblicke in die dreidimensionalen Strukturen protoplanetarer Scheiben

Planeten entstehen in protoplanetaren Scheiben aus Gas und Staub um junge Sterne. exoALMA hat nach den frühesten Stadien dieses Entstehungsprozesses gesucht und dazu Störungen in 15 dieser Scheiben untersucht. „Das ist so, als würde man versuchen, einen Fisch zu entdecken, indem man nach den Wellen auf einem Teich sucht“, sagt Christophe Pinte, Astrophysiker am Institut für Astrophysik und Planetologie in Grenoble und an der Monash University, der als Co-PI („Co-Principal Investigator“) Teil des exoALMA-Leitungsteams ist.

Aber exoALMA kann viel mehr, als nur Spuren junger Planeten zu finden. „Unser Programm hat eine systematische Untersuchung der dreidimensionalen Struktur vieler dieser Scheiben ermöglicht. Das liefert wichtige Einblicke in die physikalischen Eigenschaften der Umgebung, in der neue Planeten entstehen“, sagt Myriam Benisty, Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und ebenfalls Co-PI von exoALMA. Mario Flock, Forschungsgruppenleiter am MPIA, fügt hinzu: „Mit dem exoALMA-Projekt betreten wir Neuland für die Erforschung der Planetenentstehung. Zum ersten Mal können wir die Bewegungen des Gases in diesen Scheiben direkt beobachten.“

Stefano Facchini von der Universität Mailand, ein weiterer Co-PI von exoALMA, sagt: „Eines der Hauptergebnisse des Programms ist der Nachweis, dass Druckunterschiede innerhalb der Scheiben Staubkörner in Form konzentrischer Ringe ‚zusammenpferchen‘. Solche Ringe kennen wir seit mehr als einem Jahrzehnt von einer ganzen Anzahl protoplanetarer Scheiben. Der Zusammenpferch-Mechanismus war bereits vor einiger Zeit postuliert worden, aber es ist umwerfend, dass wir ihn endlich in einer großen Stichprobe von Scheiben beobachten können!“

Die Beobachtungen ermöglichen eine Abschätzung der Massenverteilung innerhalb der Scheibe. Dazu wird gemessen, wie schnell verschiedene Regionen innerhalb der Scheibe rotieren (die gleiche Methode, mit der Astronom*innen auf das Vorhandensein von dunkler Materie in Scheibengalaxien schließen). Die Ergebnisse zeigen, wie viel an Masse für die Bildung von Planeten innerhalb der Scheibe zur Verfügung steht.

Ein komplexes Projekt

ALMA ist ein interferometrisches Observatorium mit bis zu 66 Radioantennen, die zusammengeschaltet so feine Details abbilden können, als handle es sich um ein einziges, kilometergroßes Radioteleskop. Die Rekonstruktion von sauberen, detaillierten Bildern mit dieser Art von Technik erfordert allerdings aufwändige Rechnungen. „Wir haben neue Techniken entwickelt, um Beobachtungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht wurden, genau aufeinander abzustimmen und unerwünschtes Rauschen und Verzerrungen zu entfernen“, sagt Ryan Loomis, Wissenschaftler am National Radio Astronomy Observatory in den USA. Auf diese Weise konnten die Forscher*innen die Auflösung und Empfindlichkeit der Beobachtungen deutlich verbessern. Alle neu entwickelten Methoden wurden natürlich auch sorgfältig getestet und validiert. Die verbesserten Techniken haben nicht nur die jetzt veröffentlichten exoALMA-Ergebnissen ermöglicht, sondern werden auch künftigen interferometrischen Beobachtungen durch andere Forscher*innen zugutekommen.

Besonders spannend ist ein Projekt dieses Kalibers für jüngere Wissenschaftler*innen. „Bei 12 von 17 unserer Fachartikel sind die Erstautor*innen Forscher*innen, die noch am Anfang ihrer Karrieren stehen“, sagt Misato Fukagawa vom National Astronomical Observatory of Japan, ebenfalls Co-PI von exoALMA. Die jetzt veröffentlichten 17 Arbeiten mit wissenschaftlichen Ergebnissen sind die erste von zwei geplanten Serien von exoALMA-Publikationen. Die zweite Zusammenstellung von Artikeln wird sich mit den komplexen zweidimensionalen Mustern befassen, die exoALMA in protoplanetaren Scheiben beobachtet hat. Zusammen mit den Veröffentlichungen wurde jetzt auch der komplette kalibrierte exoALMA-Datensatz veröffentlicht.

Hintergrundinformationen

Die 17 exoALMA-Artikel wurden in einer Sonderausgabe der Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die beteiligten MPIA-Forscher sind Myriam Benisty (zweite Affiliation: Université Côte d'Azur; exoALMA-Co-PI), Daniele Fasano (außerdem Université Côte d'Azur), Mario Flock, Marcelo Barraza (jetzt am MIT) und Andrew Winter (außerdem Université Côte d'Azur).

Ein Teil der Beiträge des MPIA zum exoALMA-Projekt wurde ermöglicht durch den ERC Consolidator Grant, der Myriam Benisty vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union gewährt wurde (PROTOPLANETS, Grant Agreement Nr. 101002188) sowie durch das ERC Consolidator Grant für Mario Flock (RAPTOR, Grant Agreement Nr. 757957).

Das Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), eine internationale astronomische Einrichtung, ist eine Kooperation der ESO, der U.S. National Science Foundation (NSF) und der National Institutes of Natural Sciences (NINS) Japans in Zusammenarbeit mit der Republik Chile. ALMA wird von der ESO im Namen ihrer Mitgliedstaaten, von der NSF in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) und dem National Science Council of Taiwan (NSC) sowie von der NINS in Zusammenarbeit mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan und dem Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) finanziert.

Bau und Betrieb von ALMA werden von der ESO im Namen ihrer Mitgliedstaaten geleitet; vom National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das von Associated Universities, Inc. verwaltet wird. (AUI), im Namen Nordamerikas und vom National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) im Namen Ostasiens verwaltet wird. Das Gemeinsame ALMA-Observatorium (JAO) stellt die einheitliche Führung und Verwaltung des Baus, der Inbetriebnahme und des Betriebs von ALMA sicher.