Erdähnliche Planeten besitzen oft einen Bodyguard

Simulationen zeigen, dass felsige Supererden mit dünnen Atmosphären häufig von jupiterähnlichen Planeten beschützt werden

Eine internationale Gruppe von Astronomen, angeführt von Martin Schlecker vom Max-Planck-Institut für Astronomie, hat ermittelt, dass die Anordnung von Gesteins-, Gas- und Eisplaneten in Planetensystemen offenbar nicht zufällig ist und von nur wenigen Anfangsbedingungen abhängt. Die Studie, die im Fachjournal Astronomy & Astrophysics erscheinen wird, basiert auf einer neuen Simulation, die die Entwicklung von Planetensystemen über mehrere Milliarden Jahre verfolgt. Planetensysteme mit sonnenähnlichen Sternen, die im Innenbereich Supererden mit geringem Wasser- und Gasgehalt hervorbringen, produzieren demnach sehr oft einen Planeten vergleichbar mit unserem Jupiter auf einer äußeren Bahn. Solche Planeten helfen, potenziell gefährliche Objekte aus den Innenbereichen fern zu halten.

Wissenschaftler vermuten, dass der Planet Jupiter für die Entwicklung von Leben auf der Erde eine wichtige Rolle spielte, weil er durch seine Gravitation potenziell gefährliche Asteroiden und Kometen auf ihrer Bahn in die Zone der Gesteinsplaneten oft so ablenkt, dass die Zahl der katastrophalen Kollisionen verringert wird. Dieser Umstand wirft daher immer wieder die Frage auf, ob eine solche Kombination von Planeten eher zufällig ist, oder sie ein übliches Ergebnis der Entwicklung von Planetensystemen darstellt.

Trockene Supererden und kalte Jupiter

Nun haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, von der Universität Bern sowie der Universität von Arizona starke Hinweise darauf gefunden, dass Gesteinsplaneten ähnlich der Erde auffällig oft zusammen mit einem jupiterähnlichen Planeten auftreten, der sich auf einem weiten Orbit befindet. „Solche Gasriesen nennen wir kalte Jupiter. Sie entwickeln sich in einem Abstand vom Zentralgestirn, wo Wasser in Form von Eis vorliegt“, erläutert Martin Schlecker, Doktorand am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, der die Studie leitete. Bei den untersuchten erdähnlichen Planeten handelt es sich um sogenannte trockene Supererden, also Gesteinsplaneten größer und massereicher als die Erde, die nur eine dünne Atmosphäre sowie kaum Wasser bzw. Eis besitzen. Sie bevölkern die innere, also temperierte Zone der Planetensysteme und sind bis auf ihre Größe der Erde sehr ähnlich. „Auch die Erde ist trotz der riesigen Ozeane und den Polarregionen mit einem Volumenanteil für Wasser von nur 0,12 % insgesamt ein trockener Planet“, gibt Schlecker zu bedenken.

Einen kalten Jupiter zusammen mit einer eisreichen Supererde im Innenbereich zu finden ist demzufolge nahezu ausgeschlossen. Dichte, ausgedehnte Gashüllen findet man zudem vorwiegend bei massereichen Supererden.

Simulationen ermöglichen Einblicke in schwer zu messende Vorgänge

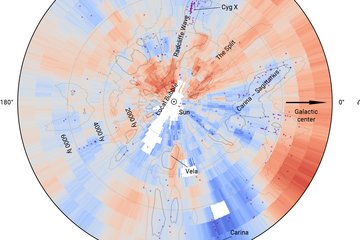

Diese Schlussfolgerungen basieren auf einer statistischen Auswertung von neuen Simulationen von 1000 Planetensystemen, die sich in einer protoplanetaren Scheibe um einen sonnenähnlichen Stern entwickeln. Diese Simulationen sind die neueste Entwicklung aus einer langjährigen Kooperation der Universität Bern und dem MPIA zur theoretischen Erforschung der Entstehung von Planeten. Ausgehend von zufälligen Anfangsbedingungen z. B. für die Massen von Gas und fester Materie, die Größe der Scheibe sowie die Positionen der Keimzellen neuer Planeten, verfolgten die Wissenschaftler den Lebenszyklus dieser Systeme über mehrere Milliarden Jahre. „Dabei sammelten die Planetenembryos Material auf, wuchsen zu Planeten heran, änderten ihre Bahnen, kollidierten oder wurden aus dem System herausgeschleudert“, schildert Christoph Mordasini von der Universität Bern und Co-Autor der Forschungsarbeit die simulierten Prozesse. Die simulierten Planetensysteme besaßen schließlich Planeten unterschiedlicher Größe, Masse und Zusammensetzung auf verschiedenen Bahnen um den Zentralstern.

Hubert Klahr, Leiter der Arbeitsgruppe zur Theorie der Planetenentstehung am MPIA erklärt: „Solche Simulationen unterstützen die Erforschung von Exoplanetensystemen, da Planeten wie kalte Jupiter auf ihren weiten Bahnen viel Zeit benötigen, um ihren Mutterstern zu umrunden.“ Das erschwert ihr Auffinden durch Beobachtungen, so dass die Suche nach Exoplaneten die tatsächliche Zusammensetzung von Planetensystemen nicht realistisch wiedergibt. Astronomen finden bevorzugt massereiche Planeten in engen Orbits um massearme Sterne. „Simulationen sind dagegen prinzipiell unabhängig von solchen Einschränkungen“, ergänzt Klahr.

Beobachtungen und Simulationen passen nicht zusammen

„Wir wollten einen überraschenden Befund überprüfen, nachdem Beobachtungen der letzten Jahre immer wieder ergaben, dass in Planetensystemen mit einem kalten Jupiter fast immer auch eine Supererde zu finden ist“, erzählt Schlecker. Umgekehrt scheinen etwa 30 % aller Planetensysteme, in denen sich Supererden bilden, auch kalte Jupiter zu besitzen. Intuitiv wäre zu erwarten, dass massereiche Planeten eher dazu neigten, Planetensysteme während ihrer Entstehung so zu stören, dass die Bildung weiterer Planeten behindert wird. Offenbar sind diese kalten Jupiter jedoch ausreichend weit von den Innenbereichen entfernt, sodass ihr Einfluss auf die Entwicklung eher gering zu ein scheint.

Die Auswertung der simulierten Planetensysteme konnte diesen Trend jedoch nicht bestätigen. Lediglich ein Drittel aller kalten Jupiter wurde von mindestens einer Supererde begleitet. Weiterhin fanden die Astronomen in nur 10 % aller synthetischen Planetensysteme mit Supererden auch einen kalten Jupiter. Damit ergeben die Simulationen sowohl für Supererden als auch für kalte Jupiter nur eine geringfügig höhere Wahrscheinlichkeit, diese gemeinsam in einem Planetensystem anzutreffen als wenn sie alleine aufträten. Die Wissenschaftler führen dieses Ergebnis auf mehrere Gründe zurück.

Eine Erklärung hat mit der Rate zu tun, mit der Gasplaneten allmählich in weiter innen liegende Zonen wandern. Die Planetenentstehungstheorie scheint höhere Raten vorherzusagen als beobachtet, was zu einer vermehrten Anhäufung von Gasriesen auf Bahnen mittleren Abstands führt. In den Simulationen stören diese „warmen“ Jupiter von dort die inneren Umlaufbahnen und sorgen dafür, dass vermehrt Supererden herausgeschleudert werden oder sogar in gigantischen Kollisionen aufeinandertreffen. Mit einer etwas geringeren Migrationsneigung von Gasplaneten in den Simulationen blieben mehr von den Supererden übrig, was wiederum besser mit den Beobachtungsfunden vereinbar wäre.

Simulationen sagen zukünftige Entdeckungen voraus

Nun unterscheiden die Beobachtungen nur grob zwischen verschiedenen Arten von Supererden, da für ihre genaue Charakterisierung präzise Messungen notwendig wären, die mit den heutigen Instrumenten kaum zu bewerkstelligen sind. In den Simulationen der Bern-Heidelberg-Gruppe ist das jedoch möglich, indem sie den Weg eines Planeten innerhalb der protoplanetaren Scheibe sowie ihre Begegnungen mit anderen Planeten nachverfolgen können. „Wir fanden einen deutlichen Überhang an Planetensystemen, in denen sich sowohl ein kalter Jupiter als auch mindestens eine trockene Supererde, also mit nur wenig Wasser bzw. Eis, und einer höchstens dünnen Atmosphäre befindet“, stellt Schlecker fest. Ein Vergleich mit Beobachtungsdaten ist schwierig, da von den bisher bekannten etwa 3200 Planetensystemen nur 24 nachweislich mit solch einer Konstellation vergleichbar sind. Dennoch stimmen die vorhandenen Ergebnisse gut überein. Auf der anderen Seite findet man kaum Planetensysteme, in denen gleichzeitig Supererden mit hohem Eisanteil und kalte Jupiter existieren.

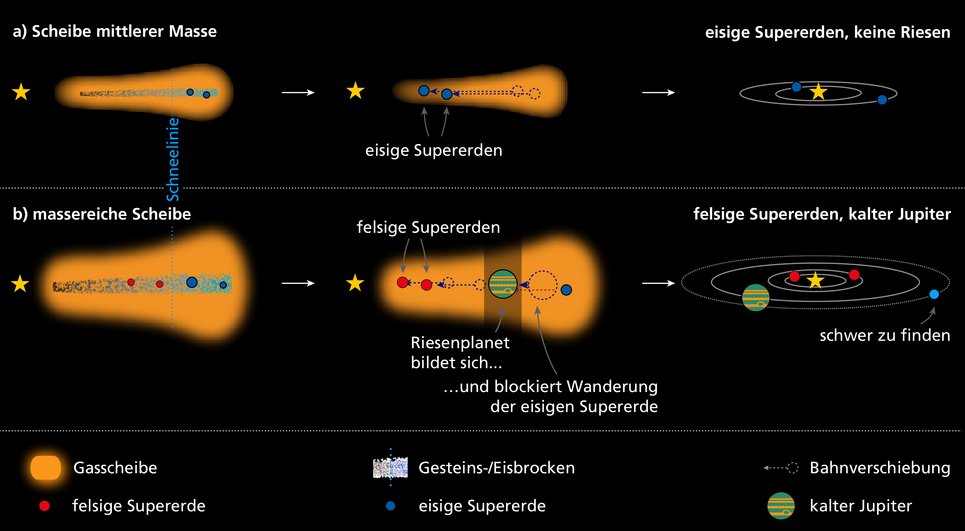

Aus diesem Befund haben die Astronomen ein Szenario entwickelt, das die Entstehung dieser recht unterschiedlichen Arten von Planetensystemen erklären könnte. Wie die Simulationen ergeben, ist für die endgültige Konstellation hauptsächlich die Masse der protoplanetaren Scheibe maßgeblich, also die Menge an Material, die für die Akkretion von Planeten zur Verfügung steht.

In Scheiben mit mittlerer Masse gibt es im inneren, warmen Bereich nicht genug Material um Supererden zu produzieren. Gleichzeitig ist die Menge auch im Außenbereich jenseits der Schneelinie, wo Wasser in gefrorener Form vorliegt und der Anteil von Eisbrocken recht groß ist, zu gering, um massereiche Planeten wie einen Jupiter zu bilden. Stattdessen verdichtet sich dort das Material zu Supererden mit hohem Anteil von Eis mit einer möglicherweise ausgedehnten Gashülle. Diese Supererden wandern allmählich nach Innen. In massereichen Scheiben ist dagegen genügend Material vorhanden, sodass sowohl erdähnliche Gesteinsplaneten in moderaten Entfernungen zum Zentralstern als auch kalte Riesenplaneten jenseits der Schneelinie entstehen können. Die Gesteinsplaneten sind arm an Eis und Gas. Außerhalb der Bahn des kalten Jupiters können sich eisreiche Supererden bilden, deren Wanderung in radialer Richtung jedoch durch den Einfluss des Riesenplaneten begrenzt wird. Sie können daher nicht in die innere, warme Zone vordringen.

Überprüfung der Vorhersage ist erst in einigen Jahren möglich

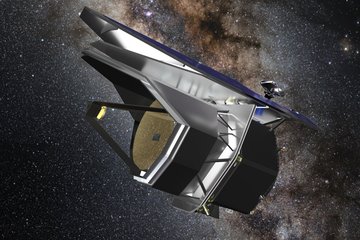

Dieses Konzept wird jedoch erst mit leistungsstarken Teleskopen wie dem Extremely Large Telescope (ELT) der Europäischen Südsternwarte oder dem James-Webb-Space-Telescope (JWST) überprüft werden können. Beide sollen noch in diesem Jahrzehnt die Arbeit aufnehmen. „Theoretische Vorhersagen müssen an der Erfahrung scheitern können“, fordert Schlecker. „Mit den kurz vor dem Einsatz stehenden Instrumenten der nächsten Generation werden wir prüfen können, ob unser Modell standhält oder wir zurück ans Zeichenbrett müssen.“

Prinzipiell könnte dieses Ergebnis auch für solch trockene Gesteinsplaneten gelten, die in etwa die Größe und die Masse der Erde haben. Demnach wäre es vielleicht doch kein Zufall, dass sich im Sonnensystem neben der Erde auch ein Planet wie Jupiter befindet. Allerdings sind die heute zur Verfügung stehenden Messinstrumente nicht empfindlich genug, um solche Erdzwillinge zuverlässig in großer Zahl mittels Beobachtungen nachzuweisen. Daher müssen sich die Astronomen derzeit noch weitgehend auf die Untersuchung der massereichen Pendants der Erde beschränken. Erst mit dem ELT und dem JWST sind Fortschritte in dieser Richtung zu erwarten.

Hintergrundinformationen

Neben dem Hauptautor Martin Schlecker, haben vom MPIA Hubert Klahr und Thomas Henning bei der Erstellung dieses Artikels mitgewirkt. Weitere Beiträge kommen von Mitarbeitern des Physikalischen Instituts, Universität Bern, Schweiz, namentlich Christoph Mordasini, Alexandre Emsenhuber (auch Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, Tucson, USA), Remo Burn, Yann Alibert und Willy Benz.

MN